さやん

さやん

わたしは韓国語の知識“0”からコロナ禍3年間の独学でTOPIK6級まで合格することができました!

今は「全国通訳案内士」の資格取得のために独学で勉強を頑張っているところです。

さやん

さやん

通訳案内士試験に向けて

TOPIK6級に合格したわたしは現在全国通訳案内士の資格取得に向けて勉強中です。

全国通訳案内士は外国語を使って外国人旅行客を案内し通訳を行うことができる国家資格です

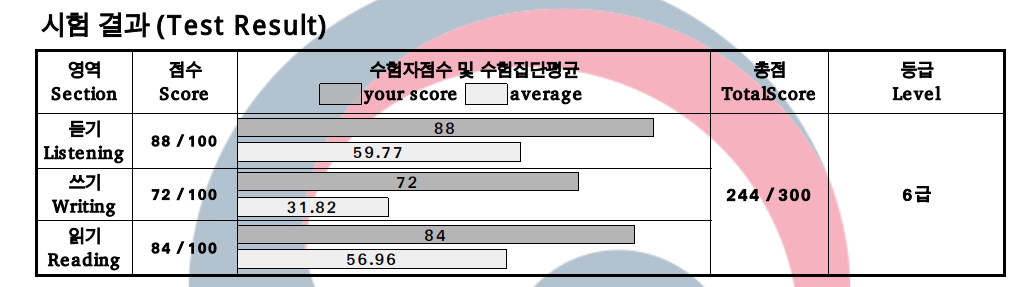

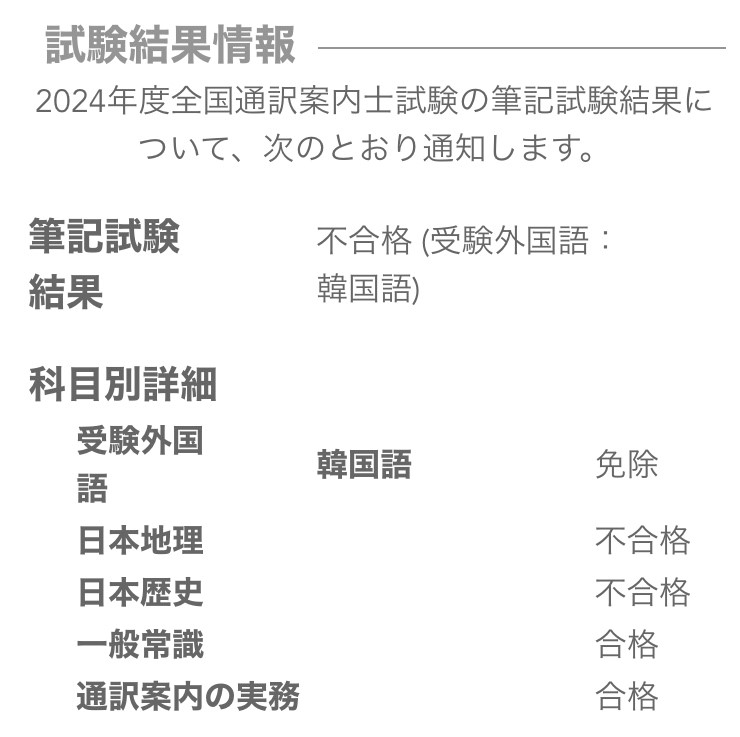

昨年度受験したわたしの結果がこちらです。

地理 不合格

歴史 不合格

一般常識 合格

通訳案内士の実務 合格

■関連記事

昨年度の受験結果から、今年は『日本地理』『日本歴史』の2科目を受験予定です。

昨年度の勉強内容の反省点から今年は今の自分が不足している・苦手としている箇所を中心に勉強していきたいと思っています。

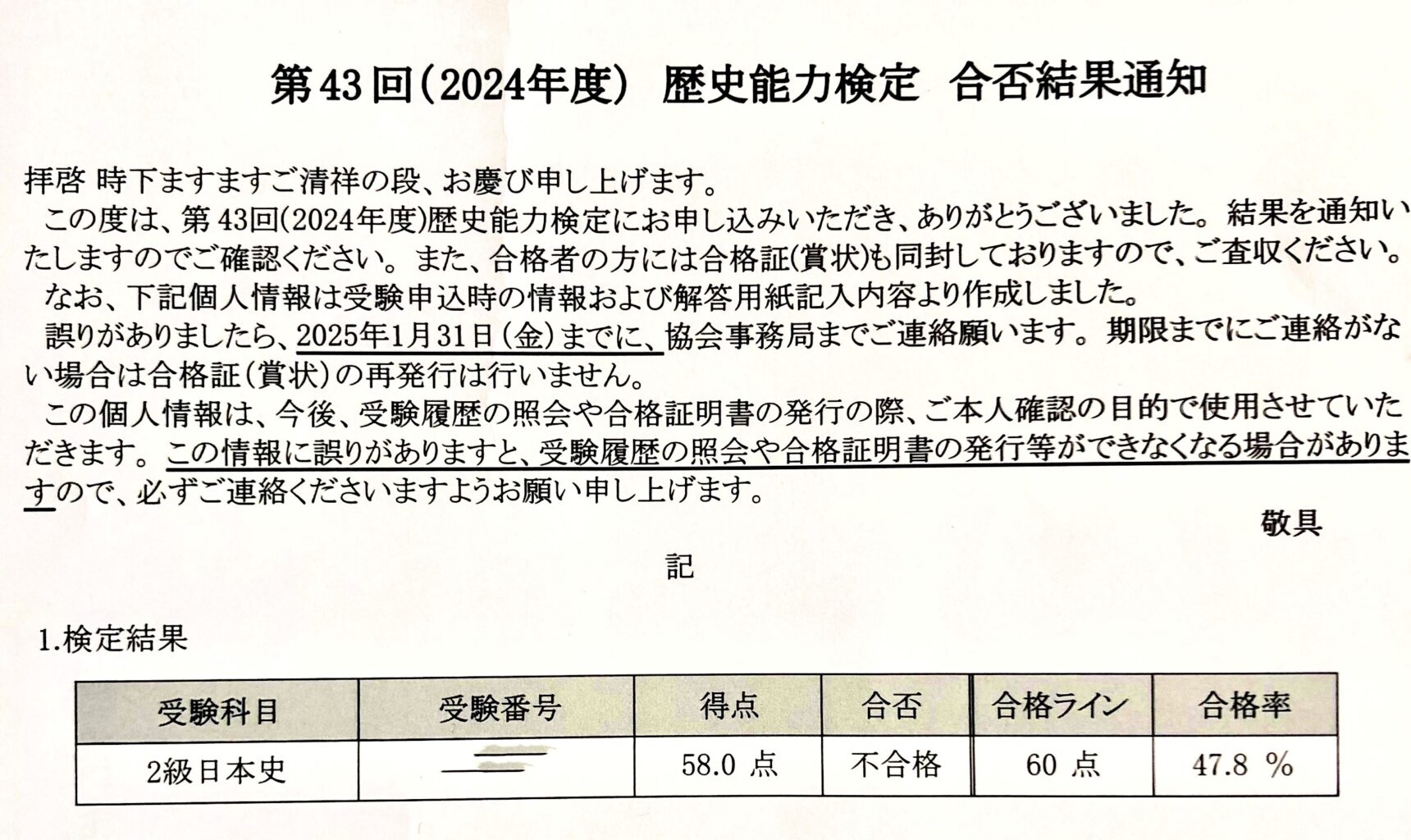

昨年度は歴史検定2級に合格をし“免除制度”を狙うも、惜しくもわずか1問足りず不合格となってしまいました。

■わたしの歴史検定勉強法は関連記事にまとめています。

【通訳案内士】歴史検定2級難易度をリサーチしたわたしの勉強法

【通訳案内士】歴史検定2級難易度をリサーチしたわたしの勉強法

歴史検定の勉強を通して基本的な歴史の知識や理解は深めることができましたが、どちらも問題を解いてみて全国通訳案内士の歴史とは出題傾向が大きく異なっていることが分かりました。

その大きく異なっていることの1つに、全国通訳案内士の問題には“文化史”が多く出題されているということです。

一般的な日本史(歴史)問題では、代表的な文化史作品は一通り覚えておく必要がありますが、全国通訳案内士の試験となると、やはり観光メインの歴史問題となる為文化別の建造物や仏像はもちろん、近代の絵画作品まで文化史は覚えることがたくさんあります。

さやん

さやん

どんな参考書?

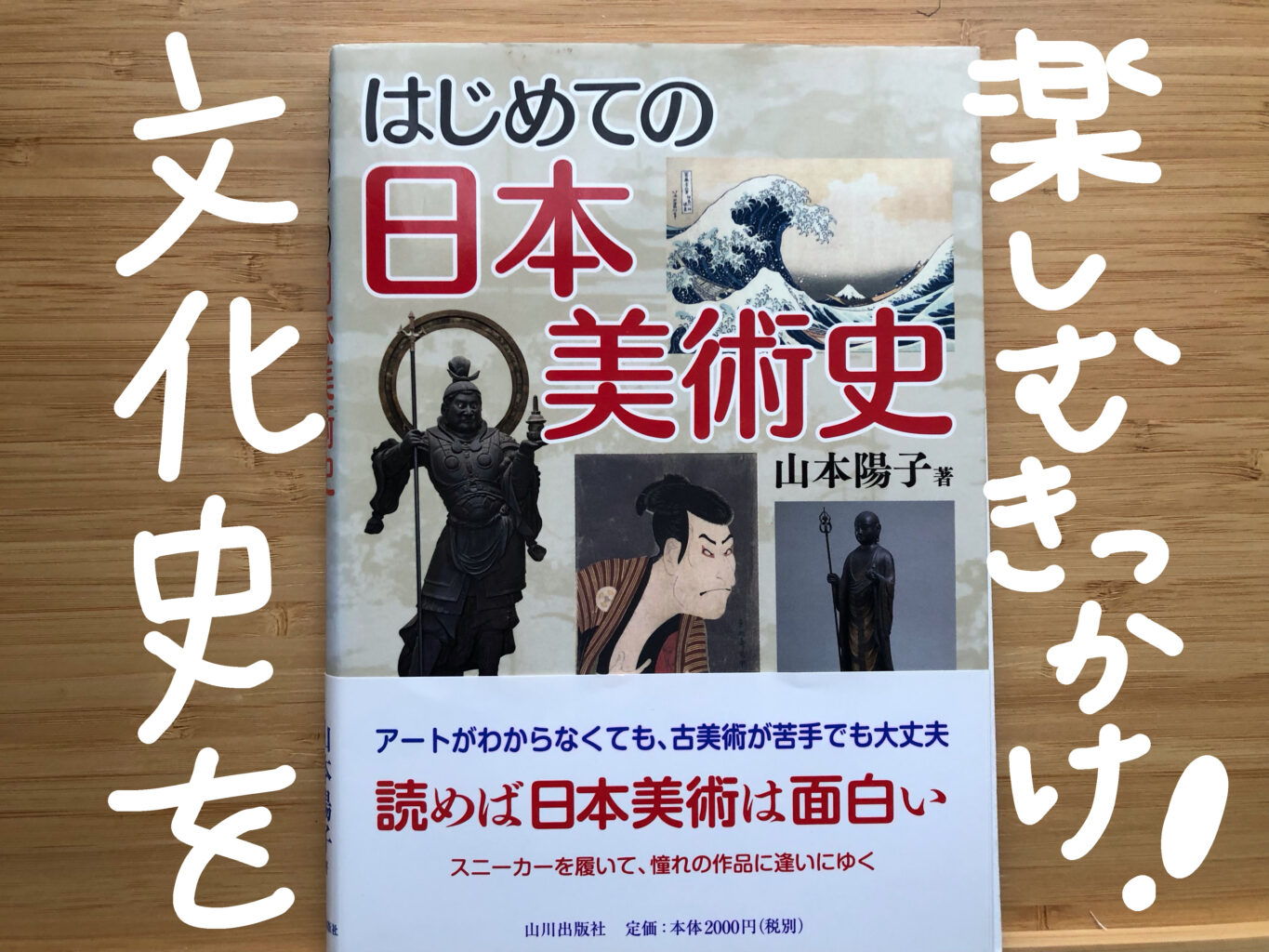

はじめての日本美術史

全国通訳案内士試験の「歴史」科目のなかでも、特に受験者を悩ませるのが文化史。

さやん

さやん

「覚えることが多すぎる」

「作品の特徴がイメージできない」

「そもそも美術に苦手意識がある」

そんな悩みを抱える人にこそ、手に取ってほしいのが『はじめての日本美術史』です。

本書は、日本中世絵画史を専門とする明星大学教育学部教授・山本陽子先生による日本美術入門書の決定版です。

最大の特長は、厳選された45作品(+東寺曼荼羅6ページ)をオールカラーで紹介している点です。

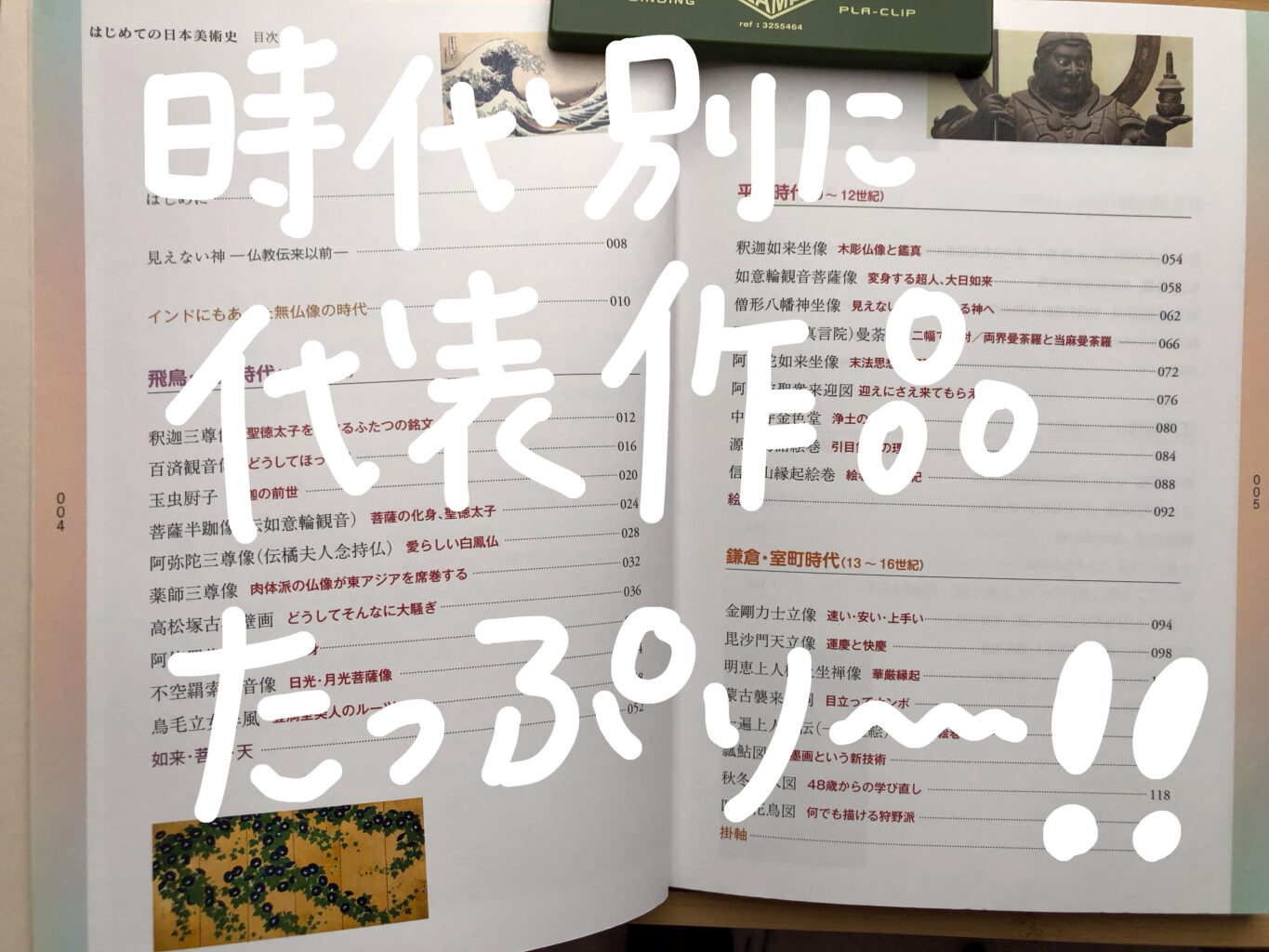

各作品は、

- 1ページ目で作品の全体像(図版)

- 残りの3ページで、時代背景・特徴・技法・作者の意図などを解説

という構成になっており、視覚からも記憶に残りやすい作りです。

さやん

さやん

この参考書を買ったきっかけ(購入ポイント)

先ほども書きましたが、全国通訳案内士の試験対策をする上で重要ポイントとなる“文化史”

歴史検定受験の為に基本的な知識は覚えたはずなのに、いざ対策勉強を始めてみると文化史がまるで覚えていないことが判明しました。

そこで、また初心に立ち返り全国通訳案内士を受験された方のブログやYouTubeを見て勉強法のリサーチを開始。

その時見つけた勉強法がこちらのYouTubeです。

引用:アンニョンりさチャンネル

リサさんは声優さんでありながら、全国通訳案内士の資格を取得されており、語学はわたしが目指している韓国語です。

この方も歴史合格には苦労されたと拝見して、この時勉強に役立ったと紹介していた本の1冊が「はじめての日本美術史」でした。

さやん

さやん

参考書のおすすめポイント

「はじめての日本美術史」参考書のわたし的オススメポイントを紹介します。

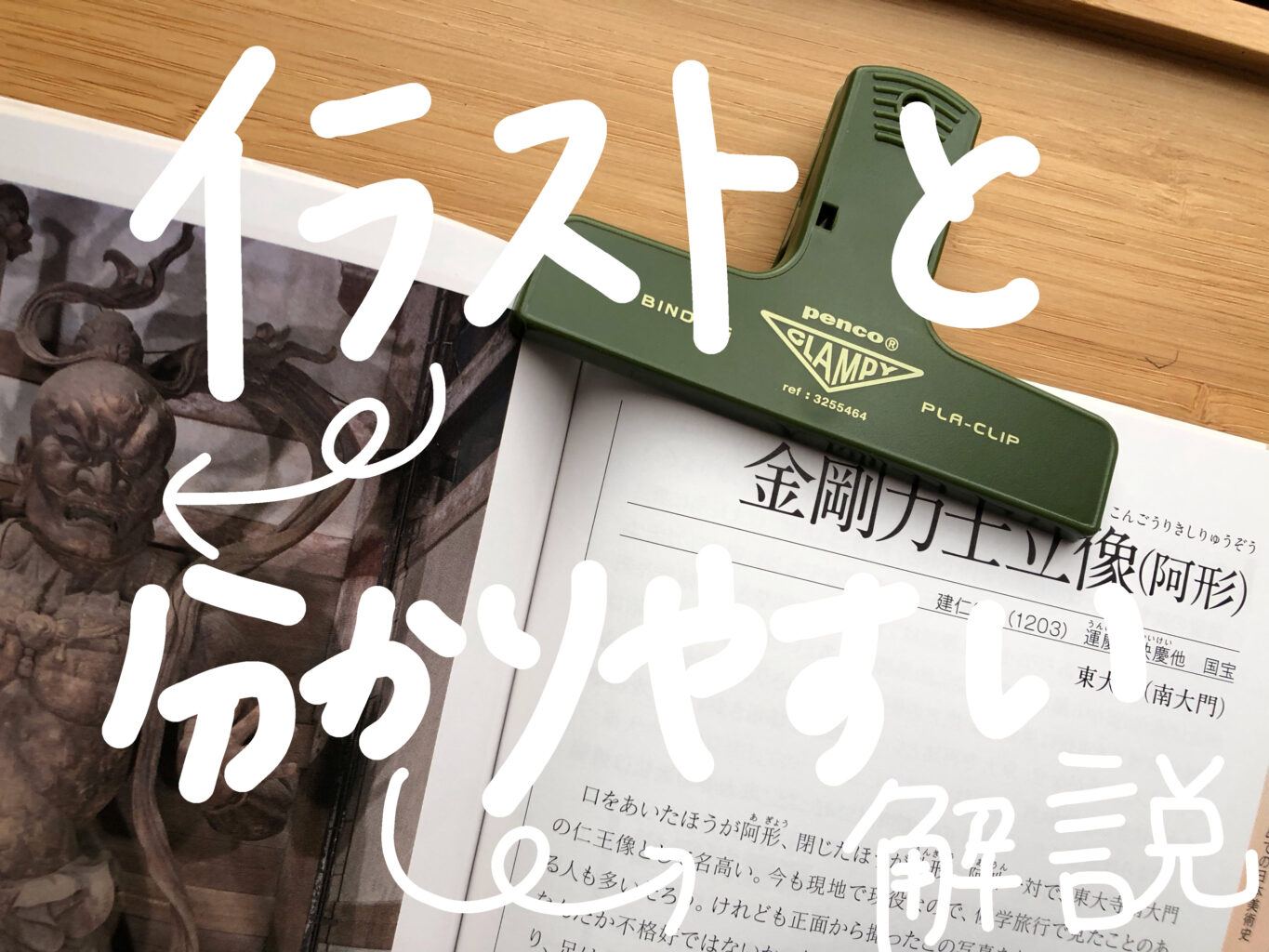

①視覚的に理解しやすい「オールカラー図版」

②「作品の意味」+「時代背景」までつながる解説

➂著者の語り口が温かく理解しやすい文章

視覚的に理解しやすい「オールカラー図版」

本文すべてに高品質なカラー画像が使用されており、細部の特徴もひと目でわかります。

さやん

さやん

様式と時代の特徴をグループでまとめると文化史の出題傾向にも強くなります。

飛鳥時代=金銅仏

白鳳時代=ふっくら

平安時代=木彫

「作品の意味」+「時代背景」までつながる解説

「なぜこの時代にこのような仏像が作られたのか?」「なぜこの技法が広まったのか?」といった背景も丁寧にフォロー。

さやん

さやん

通勤電車・昼休み・寝る前などに少しずつ読み進めれば、無理なく全作品制覇できます。

著者の語り口が温かく理解しやすい文章

“学者による真面目な入門書”ですが、堅苦しさは全くありません。

著者の感想やツッコミ、ユーモアを交えた語り口で読者との距離感が近く「一緒に日本美術を楽しもう」という姿勢が伝わってきます。

まず最初は興味のあるページからでOKです。

自分が知っている仏像や絵画を見つけたら、その時代や技法、作者について覚えていきましょう。

まとめ

歴史の文化史の勉強が苦手なわたしがオススメする参考書『はじめての日本美術史』についてまとめます。

- 1ページ目で作品の全体像(図版)

- 残りの3ページで、時代背景・特徴・技法・作者の意図などを解説

①視覚的に理解しやすい「オールカラー図版」

②「作品の意味」+「時代背景」までつながる解説

➂著者の語り口が温かく理解しやすい文章

『はじめての日本美術史』は、ただの美術入門書ではありません。

全国通訳案内士試験の歴史対策として、文化史の“核”となる知識を楽しく・深く学べる参考書です。

勉強も楽しくをモットーに継続して頑張りましょう!

■関連記事

はんぐるマップ

はんぐるマップ