さやん

さやん

わたしは韓国語の知識“0”からコロナ禍3年間の独学でTOPIK6級まで合格することができました!

今は「全国通訳案内士」の資格取得のために独学で勉強を頑張っているところです。

さやん

さやん

通訳案内士試験に向けて

TOPIK6級に合格したわたしは現在全国通訳案内士の資格取得に向けて勉強中です。

全国通訳案内士は外国語を使って外国人旅行客を案内し通訳を行うことができる国家資格です

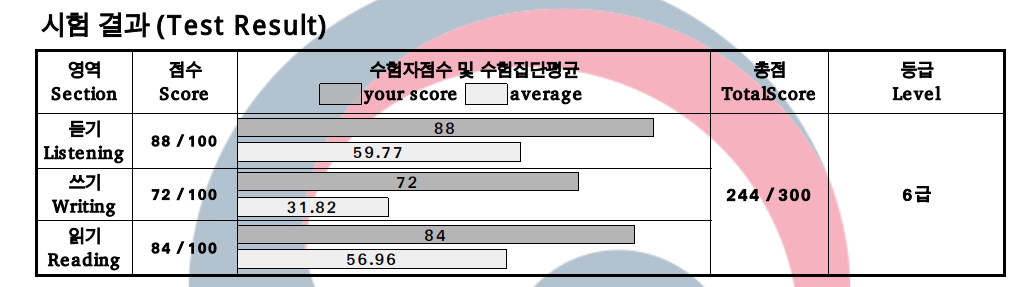

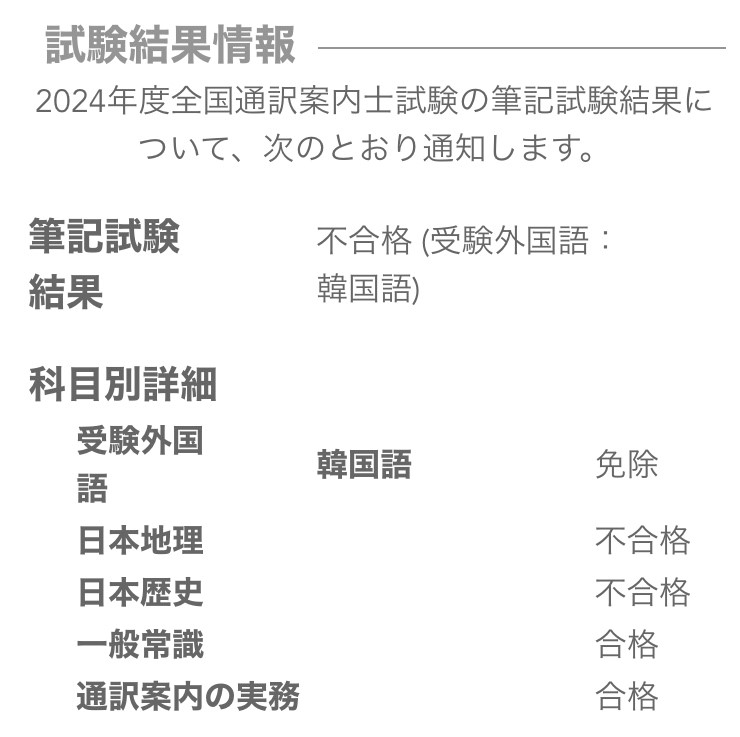

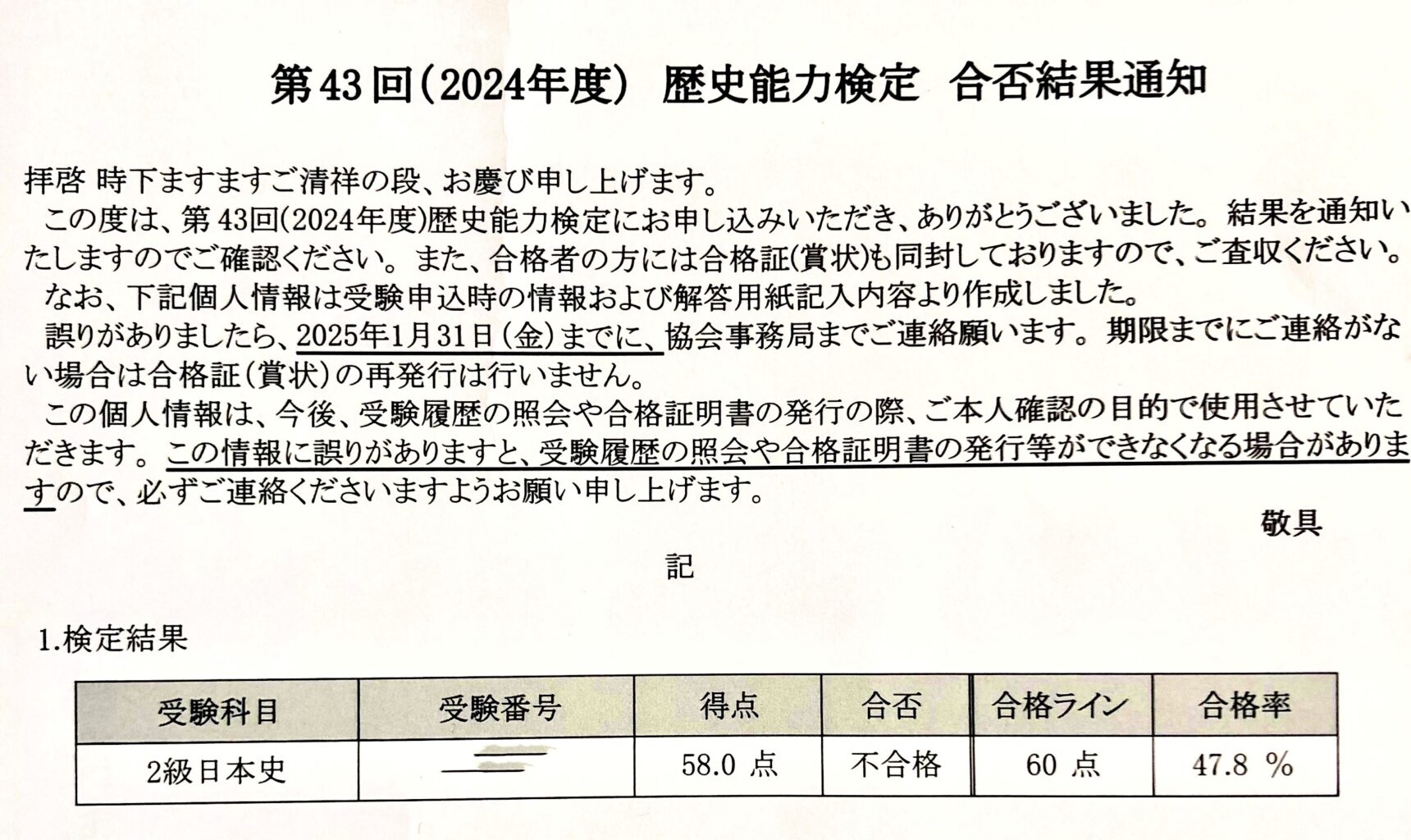

昨年度受験したわたしの結果がこちらです。

地理 不合格

歴史 不合格

一般常識 合格

通訳案内士の実務 合格

■関連記事

昨年度の受験結果から、今年は『日本地理』『日本歴史』の2科目を受験予定です。

昨年度の勉強内容の反省点から今年は今の自分が不足している・苦手としている箇所を中心に勉強していきたいと思っています。

昨年度は歴史検定2級に合格をし“免除制度”を狙うも、惜しくもわずか1問足りず不合格となってしまいました。

■わたしの歴史検定勉強法は関連記事にまとめています。

【通訳案内士】歴史検定2級難易度をリサーチしたわたしの勉強法

【通訳案内士】歴史検定2級難易度をリサーチしたわたしの勉強法

歴史検定の勉強を通して基本的な歴史の知識や理解は深めることができましたが、どちらも問題を解いてみて全国通訳案内士の歴史とは出題傾向が大きく異なっていることが分かりました。

その大きく異なっていることの1つに、全国通訳案内士の問題には“文化史”が多く出題されているということです。

一般的な日本史(歴史)問題では、代表的な文化史作品は一通り覚えておく必要がありますが、全国通訳案内士の試験となると、やはり観光メインの歴史問題となる為文化別の建造物や仏像はもちろん、近代の絵画作品まで文化史は覚えることがたくさんあります。

さやん

さやん

全国通訳案内士「歴史」合格のカギは文化史にあり!

全国通訳案内士試験の「歴史」は、単なる年号暗記ではなく、実物資料をどれだけイメージとして定着できているかが問われる試験です。

中でも特に重要なのが「文化史」。

さやん

さやん

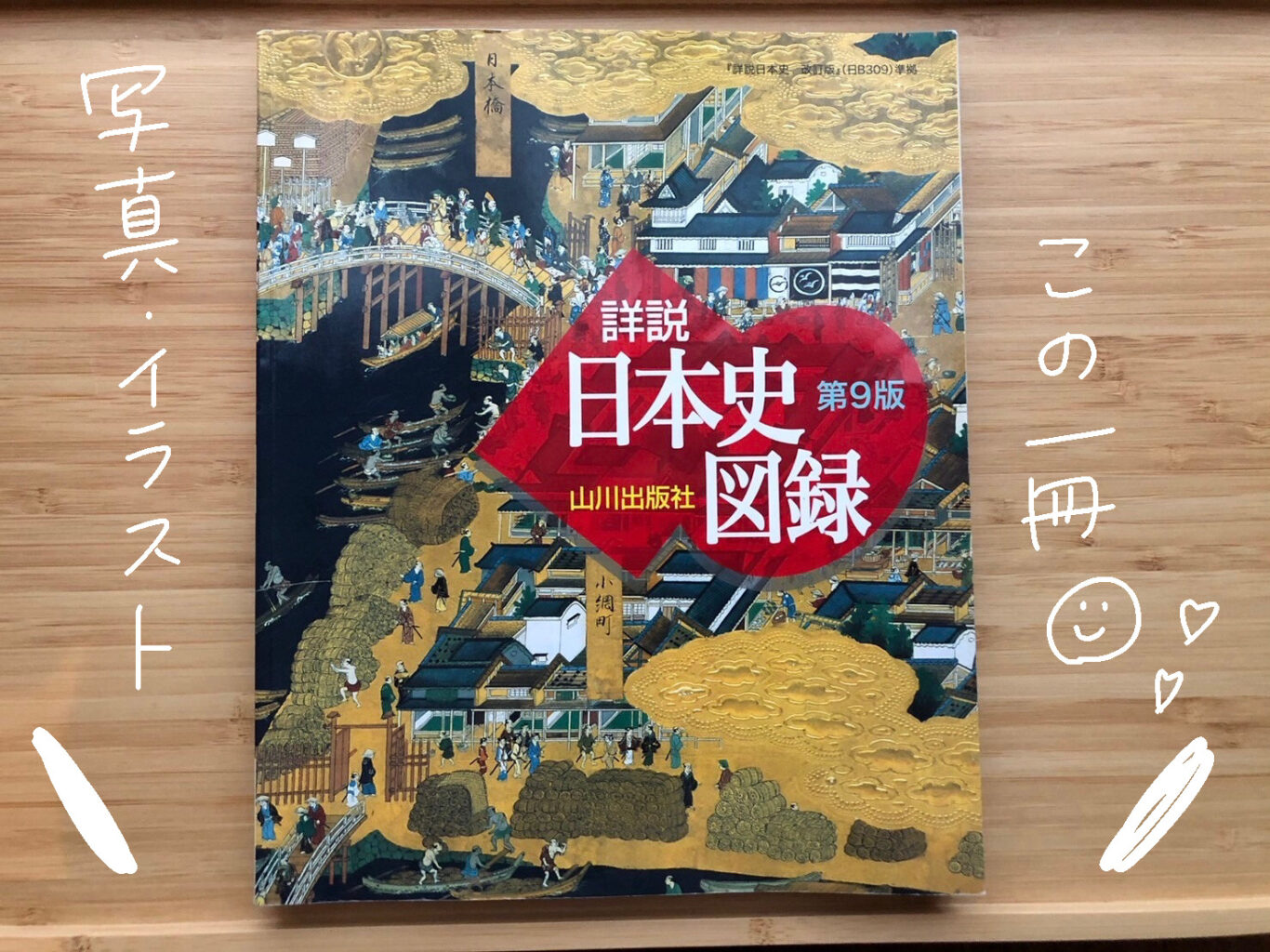

そんな文化史対策において、私がたどり着いた最強の勉強法が「詳説日本史図録」を活用したオリジナル文化史ノートの作成です。

詳説日本史図録 第9版

写真とリンクしなければ絶対に覚えられない文化史では、「法隆寺金堂壁画」「空也上人立像」「洛中洛外図屏風」など作品名とその写真・ビジュアルが結びついていなければ試験では対応できません。

さやん

さやん

そこで思いついた勉強法が『自分のオリジナル文化集ノートの作成』です。

今回勉強の核になるのは『詳説日本史図録』

高校教育で使用される資料集ですが、全国通訳案内士レベルでも十分に活用できる図版の豊富さが魅力です。

1.仏像、絵画、建築物などのカラー写真が豊富

2.時代ごとに整理されていて系統的に学べる

3.簡潔ながら的確なキャプションが理解を助ける

歴史をしっかり資料で学ぶことはできますか、実際に使ってみると次のような課題も感じました。

1.全国通訳案内士試験に関係のない資料も掲載されていて探すのに時間がかかる

2.ページ数が多いので持ち運びにかさばる

さやん

さやん

自分だけの歴史(日本史)最強ノート学習法

そこで私が考えた『詳説日本史図録』を使用した勉強法を紹介します。

さやん

さやん

用意するもの

詳説日本史図録×3冊

マルマン スパイラルノート(A4)

詳説日本史図録 第9版

■マルマン スパイラルノート(A4)

さやん

さやん

ノート作成&勉強法

1.『詳説日本史図録』を3冊用意する

2.通訳案内士の参考書と照らし合わせてリストアップ

3.該当ページを図録から切り抜きノートにまとめる

4.分かりやすいようにメモ書きなどを書き込む

5.通訳案内士の参考書と照らしながら何度も見返す

『詳説日本史図録』を3冊用意する

詳説日本史図録 第9版

1冊目:保存用

⇒試験直前や見直し時に全体を俯瞰できるように保存しておく

2冊目&3冊目:切り抜き用

⇒図録は表と裏に別々の写真が掲載されている

1冊だけでは片面が貼れないため2冊用意する

通訳案内士の参考書と照らし合わせてリストアップ

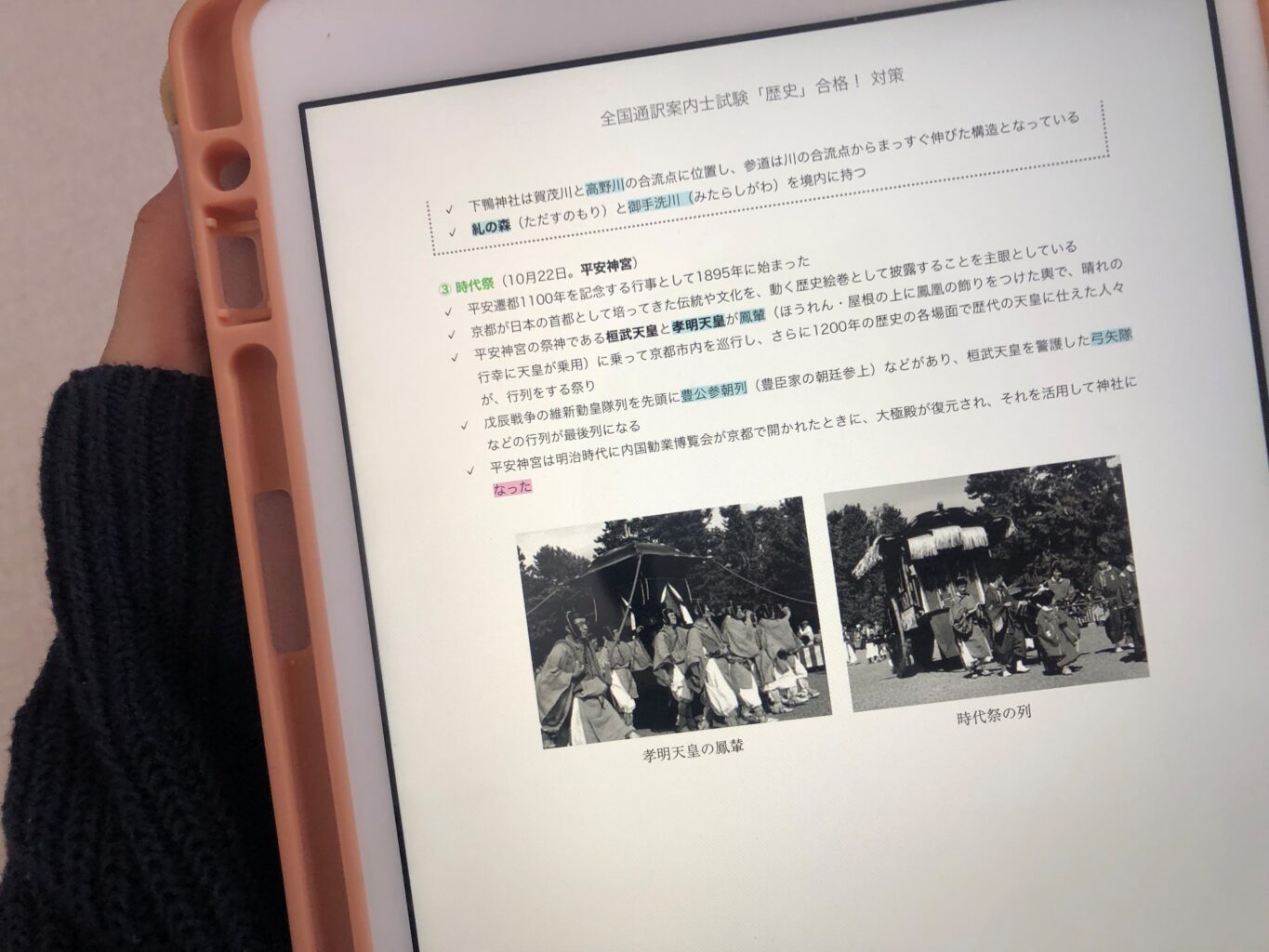

全国通訳案内士の参考書を使用しながら実際に試験でよく出る作品をピックアップします。

さやん

さやん

■全国通訳案内士試験「歴史」合格!対策

さやん

さやん

この参考書を見ながら“文化史”の作品をピックアップしていきます。

法隆寺金堂壁画

東大寺盧舎那仏像

源頼朝像

桂離宮 など

該当ページを図録から切り抜きノートにまとめる

作品を確認しながら、該当するページを切り抜いていきます。

さやん

さやん

分かりやすいようにメモ書きなどを書き込む

画像の横に、自分の言葉で簡潔なメモを書き込みます。

さやん

さやん

作品名(漢字)

時代(飛鳥、奈良、鎌倉など)

簡単な特徴(口から阿弥陀仏、螺髪など)

誰が作った?何のために?

さやん

さやん

通訳案内士の参考書と照らしながら何度も見返す

文化史ノートが完成したら参考書と連動させて繰り返し確認します。

出題された作品をノートからすぐに探せる

見て覚える×書いて覚えるの相乗効果

直前期の確認にも最適!

さやん

さやん

この勉強を続けて過去問題を解く時に「この仏像はあのページに貼ったやつだ!」とビジュアルで記憶がよみがえるまで勉強を続けたいと思います。

まとめ

オリジナル文化史ノート作成勉強法についてまとめます。

地理 不合格

歴史 不合格

一般常識 合格

通訳案内士の実務 合格

1.仏像、絵画、建築物などのカラー写真が豊富

2.時代ごとに整理されていて系統的に学べる

3.簡潔ながら的確なキャプションが理解を助ける

詳説日本史図録×3冊

マルマン スパイラルノート(A4)

1.『詳説日本史図録』を3冊用意する

2.通訳案内士の参考書と照らし合わせてリストアップ

3.該当ページを図録から切り抜きノートにまとめる

4.分かりやすいようにメモ書きなどを書き込む

5.通訳案内士の参考書と照らしながら何度も見返す

一見面倒くさい作業のように見えますが目で見て、自分で作って、この一連の作業自体が記憶に残りやすくなります。

合格への一歩は、図録3冊から始まります!

あなたも、今日から「文化史ノート作り」を始めてみませんか?^^

■関連記事

はんぐるマップ

はんぐるマップ